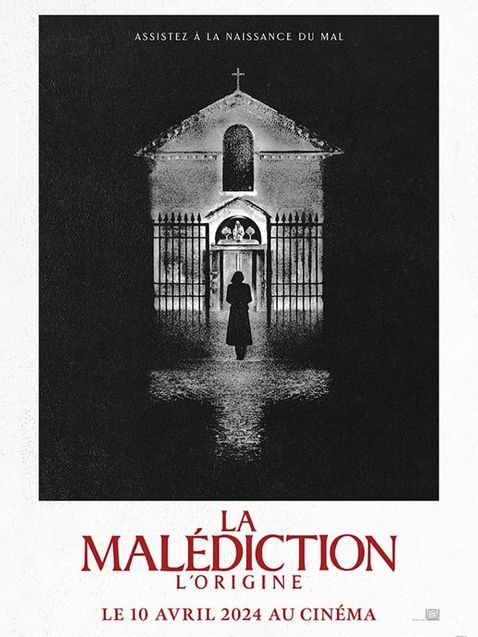

La malédiction : l’origine – critique hérétique

Le deuxième présage

Il y a des coïncidences qui n’en sont pas vraiment. L’affaire de La malédiction : l’origine pourrait bien entrer dans les annales hollywoodiennes, quel que soit son succès au box-office ou auprès de la critique (déjà assurée également). Le film raconte les mésaventures de Margaret Daino, une jeune novice venue des États-Unis à Rome pour rejoindre une communauté de sœurs et prononcer ses vœux, inspirée par un prêtre mentor. Elle se lie d’amitié avec Luz, une autre aspirante nonne plus décomplexée. Mais très vite, elle se demande si le couvent n’abrite pas de sombres rituels..

Le pitch semble déjà familier, mais chaque rebondissement, chaque personnage, chaque idée narrative renforce cette impression : Le premier présage (titre original, ironique) raconte presque exactement la même chose qu’un autre film d’horreur sorti très récemment, jusqu’au personnage secondaire, jusqu’à la nuance du scénario. Inutile de l’évoquer ici au risque de spoiler (même si quiconque s’y connaît en genre saura de quoi il s’agit), mais la séance se transforme en un jeu de 7 différences, niveau de difficulté maximum. Au moins jusqu’à la fin, qui diverge, grosse licence oblige.

Masquage du scénario

Masquage du scénario

Une similitude qui pourrait paraître suspecte… d’autant que le célèbre film concurrent a connu une longue gestation et quelques problèmes en cours de route. Cependant, les choix narratifs opérés dans ce prequel découlent logiquement du premier volet et les ressorts les plus similaires renvoient soit à des codes classiques du cinéma d’horreur, soit même à des scènes spécifiques de l’original. Dans l’autre sens, on aurait pu avoir de sérieux doutes. En l’état, ce double programme semble tout à fait accidentel. Cependant…

Cela vous rappelle quelque chose ?

Cela vous rappelle quelque chose ?

Mon corps, ma croix

Surtout, cette histoire nous rappelle à quel point le genre reflète son époque. Comme indiqué Vautouret même si le réalisateur de l’autre long métrage a indiqué sans trop s’impliquer qu’il souhaitait laisser son public se familiariser avec le sujet, il est difficile de ne pas faire un lien avec, d’une part, la résurgence de l’imagerie catholique dans le le cinéma d’horreur, en revanche la remise en question du droit à l’avortement dans le débat public américain. Une remise en question qui a culminé le 24 juin 2022 – à peine plus d’un mois après l’annonce officielle de ce prequel et sa réécriture imminente ! – où la Cour suprême des États-Unis a annulé l’affaire fédérale Roe contre Wade, garantissant ce droit.

Par ailleurs, les scénaristes Tim Smith, Arkasha Stevenson (le réalisateur) et Keith Thomas (l’excellent La veillée) assumer beaucoup plus la dimension politique de leur histoire. En la situant au début des années 1970 à Rome, ils mettent au cœur de la violente vague de revendications sociales qui traverse l’Europe à cette période et s’inscrivent dans les « années de plomb » italiennes.

Une image assez granuleuse…

Une image assez granuleuse…

La période, étonnamment bien reconstituée dans certains plans larges, est tout sauf un simple décor ou une nécessité chronologique (la première partie date de 1976). L’intrigue décrit un monde déchiré entre des perspectives radicales : d’un côté l’influence de l’Église, autorité plus politique que morale, de l’autre la violence un peu caricaturale qui embrase les rues. Notre héroïne innocente se retrouve ballottée entre les deux et voit ses « symptômes » les plus violents se manifester lorsqu’ils s’entrechoquent. C’est l’élément qui ouvre la deuxième partie du film, racontant une émancipation presque impossible aboutissant à un point culminant explicite.

Cet aspect permet même du audacieux, c’est le moins qu’on puisse dire, inattendu dans un film de studio de ce calibrece qui lui a sans doute aussi valu son interdiction chez les moins de 16 ans en France, comme une séquence d’accouchement révélant ce que le cinéma grand public rechigne d’habitude à montrer, et bien plus encore… Quoi de plus logique au sein d’une saga clairement issue de L’Exorcistequi a justement confronté les Américains à leurs tabous médicaux et spirituels ?

…et de superbes décorations

…et de superbes décorations

Le nombre de la bête

La différence entre les deux films réside donc dans les approches adoptées par leurs auteurs respectifs. Contrairement à son confrère et afin de mieux formuler ses thématiques de société, Arkasha Stevenson préfère une esthétique plus classique à la grande nunsploitation guignolesque, à la limite parfois lovecraftienne dans ses meilleurs moments. Cela lui confère un caractère indéniable.. Ne serait-ce qu’en termes de frayeurs, le cinéaste déploie une réalisation assez élégante parsemée de bonnes idées… et bien sûr d’astuces contractuelles.

Revers de la médaille : malgré un catalogue de seconds couteaux honorables (Ralph Ineson, Bill Nighy et même quelques minutes de Charles Dance) elle ne parvient pas à se réfugier derrière ses airs de B-movie bourrins et se retrouve obligée de traiter les questions absurdes avec le plus grand sérieux. Les scénaristes travaillent dur pour faire passer chaque évidence pour un coup de théâtre révolutionnaire, d’autant plus quand on pense à l’autre film. Les effets secondaires d’un gros cahier des charges, imposant même un épilogue ridicule, histoire de rentrer dans le lien obligé avec le petit classique de Donner.

Comment peux-tu ne pas lui faire confiance ?

Comment peux-tu ne pas lui faire confiance ?

Pourtant, c’est cette connexion qui lui confère son plus grand atout et sa différence la plus notable avec son concurrent : la présence de la créature. Entrevu dans quelques visions bizarres, celui-ci a tous les atouts de l’antagoniste final. Mais malgré sa nature démoniaque, elle finira aussi esclave, puis victime de l’ordre religieux, bien plus cruel et monstrueux que les forces du mal qu’il prétend à la fois embrasser et combattre. Le mal exercé ici n’est pas d’ordre surnaturel, mais plutôt le contrôle d’une caste au pouvoir, utilisant le corps des femmes à sa guise, tout au long de leur vie.

Plus ordonné et plus intelligent que la progéniture opportuniste moyenne d’une franchise, La Malédiction : l’origine risque pourtant d’être éclipsé par son prédécesseur officieux… ou par ce qui le lie à lui. Après les frissons plus ou moins respectables, reste la certitude que le cinéma d’horreur américain, aussi cynique et imparfait soit-il, peut quand même être virulent.